文|胡浩

前言

老胡经常写一些批判性的文章,实则希望企业领导者、管理人员能够从现象和问题中自省。高管的管理一直是个较为忽略的地带,仅仅一个优秀的高管不一定能带领团队取得翻天覆地的变化,但一个伪高管却是轻则浪费成本,重则让企业陷入困境。

正文

我认为当前许多企业的管理有个极大的误区:几乎都把管理的对象设定为中基层员工。

员工们的头上有着各类繁杂的评估,而对高管人员则相对放松,多数以团队绩效表现来衡量高管人员水平。这看起来似乎没错,但无论是在规模性企业还是在小企业里,称职的高管凤毛麟角。

一名高管的薪酬相当于数个甚至数十个下属的薪酬总和,按照通常的理解,因为他们背负了整个团队的绩效,但团队绩效真的是高管们的产值吗?

如果仔细去审视就会发现,许多高管在“吃大锅饭”,他们偶尔挥动一下鞭子,控制资源的投放,实际上团队绩效和他们并非看起来的那样强相关,甚至有的高管导致了团队绩效的下降,那他们就成为了毫无意义的高成本。

如何判断高管的产值一直是个难题,往往要么以团队业绩为依据,要么就是老板的感受为依据,但这就产生了很多模糊的空间,让伪高管得以栖身,并且让员工感到毫无希望。

你是否见到过这样的高管:

在一个年营收15个亿的销售团队里,员工们经历了几任销售总经理,似乎管理模式都差不多,高管从来不去贴近客户和业务,为了体现自己的存在感或者管控性,凭空增加许多管理要求,这些管理要求往往是汇报的方式实现,导致团队努力的方向从业绩增长转变为响应高管的要求!

员工们也心中疑惑,业绩真的是高管带领下实现的吗?其实他们认为换谁来做高管,这份业绩都可以实现,甚至换个没那么多要求的,工作还能更好。员工们私下里议论虽然不太职业,但也不无道理,他们说:“真替老板觉得亏,换谁来都是15个亿,还要给上百万年薪。”

当然,高管的工作和价值不需要让每位员工都看到,但不可否认的是,多数企业里的高管没有让自己带领的员工感受到价值,这对于团队发展是极为不利的。

在这样的团队里,高管往往会走马观花般轮换,但员工们多数是质朴的,他们对高管不会有过多的指望,自发地会为了挣得薪酬和锻炼经验而努力去做业绩。所以,业绩往往隐藏了伪高管的无能,他们的高成本被员工努力做出的业绩掩盖。

高管的工作效能是至关重要的,对他们的管理并非“法外之地”,老胡认为,通过很多现象可以看出高管人员是否仅仅产生高成本而没有产出,本文举出三种来做参考。

第一,把硬骨头丢给下属啃

这个现象很普遍,例如,新增某项绩效指标,高管不是直接与相应的部门负责人沟通,而是通过人力这样的职能部门去帮他沟通和落实,职能部门的人“无比痛苦”, 被设定指标的部门自然没那么容易说服,他们虽然知道是高管的意思,即使知道指标是对的,但由于是职能部门出面,总要反抗一下吧,所以大家一起进入低效的“工作博弈”之中。

这情况的背后实际上是高管人员缺乏情感强度,他们看起来是交待给相应人员,并且“严格”要求坚决执行,但却是因为自己不愿意沟通感觉会麻烦的事、惧怕被下属挑战。这样的高管往往表现得很强势,实则没有取得团队上下一致的决心,即使好的要求也很难激发团队的能动性,还谈何突破式的发展呢?

第二,“贩卖”经验和资历

伪高管有一个特别突出的特征,那就是开口闭口都是“我以前……”、“我在XX公司的时候……”、“我们以前这样做的… …”,他们是因为过去的职位和经历而获得了当下任职的机会,却没有用心融入所加入的企业,更不会结合经验来创造属于这个企业的方法。

有一次参加某集团年会,好几位高管在汇报的时候就是如此,他们在激情四射地讲述老东家的做法,批判当下的不足,让我都分不清他们到底在哪里工作。

最后请我做点评的时候,我毫不客气地说:“不管你们以前是H公司的,还是M公司的,现在你们都是这个公司的人,你们来这里的目的不是做培训师,更不是方法和资料的传递,而是首先尊重和融入这家公司,其次才是用你们的聪明才智来帮助这家公司成功,没有企业是照搬能成功的。”

“贩卖”经验和资历是最简单的,因为无需太多心力的投入,在他们的认知里,如果自己之前的经验在这里不适用,那就是企业的问题,大不了拍拍屁股走人。

其实这样的高管已经停止自我发展了,就像一个生产线在面临淘汰前一定会尽量把产能使用到极致,“贩卖”的本质是交换,而不是融合与发展。

尤其现在盲目学习某些标杆企业的风潮正劲,很多企业不惜成本地招聘标杆企业里的人,但几乎很少见到成功的,道理很简单,这些人很有能力,经验和资历都很漂亮,但他们并没有把心一起带过来参与奋斗,而只是在“贩卖”,情况不同,同一个体系或方法的应用效果谬以千里。

第三,不懂得高管的责任在于增加团队附加值

高管追求的是团队的整体产出,这没错,可是一定要搞清楚高管做了什么?正常的团队的产值是什么水平?

高管的价值高低取决于他是维持正常水平,还是在正常水平上能附加额外的产值。这一点的衡量是非常困难的,因为结果量化管理的思想已经深入人心,现在企业里对策略和过程行为的关注弱化了。

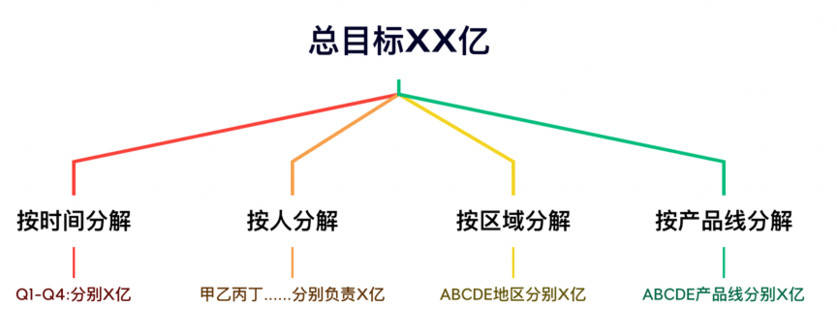

我们经常见到指标分解,高管们会在上一个绩效期的基础上提更高的要求,如果实现了则是领导有方,如果未能实现则对团队进行绩效考评,这样的模式里,高管仅仅是一个裁判员和“旱涝保收”的得利者,如下图所示:

这种模式下,看起来是把总目标分解得清清楚楚,实际上只是书面的“数字游戏”,没有人知道该如何去实现,而高管则拿着这种模式下的细分指标来“催逼赶”,员工们都觉得自己是在“帮”高管做事,并不是自己的事。

这种情况下,即使完成了目标,实际上也是对员工成果的“功劳转移”,员工们心里会觉得不公平,长此以往,没有人愿意接受更高的目标。

因此,企业必须搞清楚高管们到底做了哪些具有附加价值的事,例如:

· 提出更有逻辑的业务策略;

· 对员工能力的提升;

· 任用更有价值的人或岗位优化;

· 有助于提高团队在未来产出的事;

· 对业务关键挑战的推进;

并且,这些事情要和最终团队绩效建立起逻辑关系,正如BSC(平衡计分卡)或者我在《将战略落地》一书中讲述的OGSM那样,将目标和策略、行为形成一个严密的逻辑框架,每个成员都能看到目标将如何实现,能感受到高管的领导。

但遗憾的事,很多企业高管对BSC这类的方法“不屑一顾”,他们更愿意采取上图那样分配指标,似乎那样才像一个领导,可实际上并没有为团队提供附加价值,他们的存在只会带来官僚和成本。

结束语

在企业管理领域里,高管的评估一直是有挑战的课题,有的高管“占了员工的便宜”,而有的高管做了附加价值的事却没被看到,这需要清楚地认识到,团队绩效与高管的行为相关度。

越是成本高的投入,越要去重视产出,而不是仅仅看能力和资历。企业领导者要关注高管的价值行为,才会减少团队内卷的程度(事实上,很多没有致力于企业增长的内卷行为都是不合格的高管带来的),识别伪高管并将其移出团队,才会让团队重获生机。

相关产品:

- 经理人参阅:人力资源管理

- 经理人参阅:人员管理

- 经理人参阅:企业战略管理

- 经理人参阅:企业文化建设

- 经理人参阅:企业管理实务

- 经理人参阅:创业管理学

- 经理人参阅:商业模式与商业思维

- 经理人参阅:团队管理

- 经理人参阅:情商与社交

- 经理人参阅:领导力提升

- 经理人参阅:市场营销

- 经理人参阅:项目管理

- 经理人参阅:精读MBA

- 经理人参阅:绩效管理

- 经理人参阅:销售与销售管理

- 经理人参阅:谈判

- 经理人参阅:有效沟通

- 经理人参阅:科学决策

- 经理人参阅:变革管理

- 经理人参阅:创新

- 经理人参阅:自我管理

- 经理人参阅:演讲与口才

- 经理人参阅:人才管理

- 经理人参阅:决胜职场

- 经理人参阅:财务基础

- 经理人参阅:精读德鲁克